張勝花教授在Chemical Engineering Journal發表最新研究成果

作者:韋沛伶

近日,我院張勝花教授課題組在化工和環境工程領域權威期刊《Chemical Engineering Journal》(中科院一區TOP,IF=13.2)上發表題為“Sustainable sediment phosphorus control by Ca/Fe modified DWTR in shallow lakes under hypoxia-disturbance dual stresses: Performance, mechanisms, and life cycle assessment”的最新研究成果。第一作者為我校資環學院碩士研究生黃悅,論文通訊作者為張勝花教授,中南民族大學為唯一通訊單位。

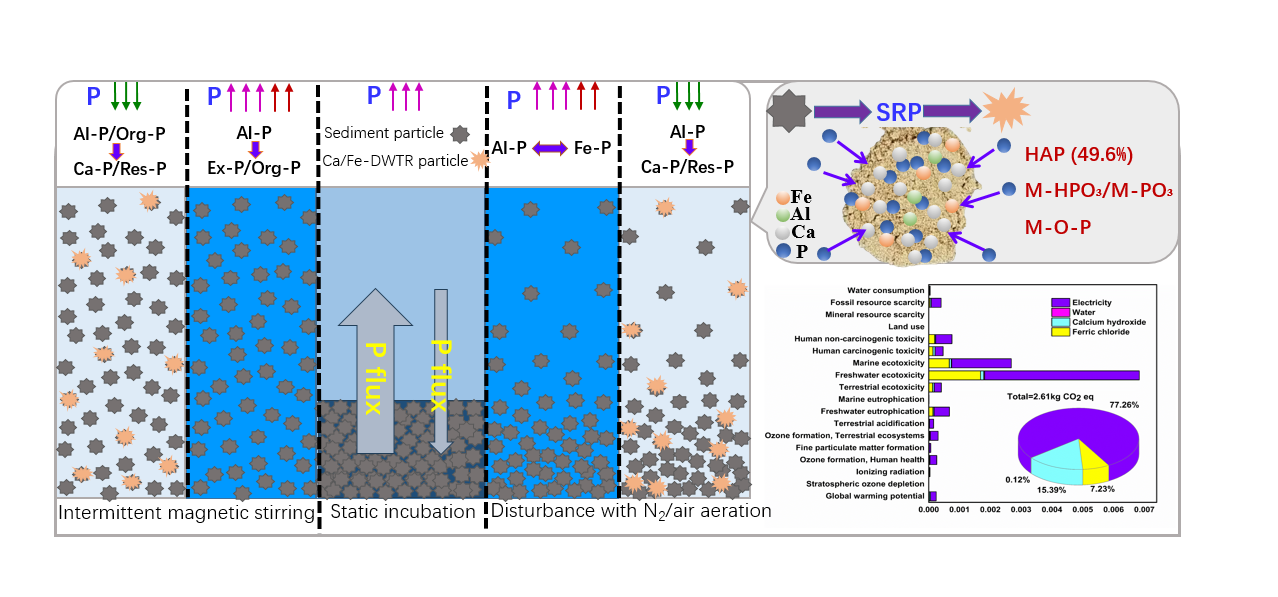

湖泊富營養化是全球面臨的重大水環境問題,沉積物中積累的磷作為內源性污染源,在擾動、缺氧等不利環境條件下極易釋放,持續加劇水華爆發。在淺水湖泊中,沉積物再懸浮(如風浪擾動)與缺氧、pH值升高等不利條件還經常形成協同效應,這使得傳統磷鈍化劑在這些多重環境動態應力條件下表現出有限的吸附能力和穩定性。飲用水處理殘余物(DWTR)作為水處理過程中的副產物,雖具備磷吸附潛力,但未改性材料的吸附容量和抗干擾能力有限,難以滿足實際修復需求。該研究針對淺水湖泊缺氧-擾動雙重脅迫下的沉積物磷釋放問題,開發了一種新型鈣鐵共改性飲用水處理殘余物(Ca/Fe-DWTR),為富營養化湖泊生態修復提供了高效且環境友好的技術方案。

本研究通過共沉淀法制備了Ca/Fe-DWTR,最大吸附容量達82.24 mg P/g。其吸附性能受pH值、共存離子和腐殖酸的影響極小,在廣泛的水環境條件下均能保持穩定的除磷效果,解決了傳統材料適應性差的關鍵問題。借助TEM-EDS、XRD、XPS多種表征技術揭示了Ca/Fe-DWTR的磷吸附機制:通過形成羥基磷灰石、金屬-磷酸氫鹽/磷酸鹽沉淀以及內層金屬-氧-磷絡合物實現磷的高效固定,吸附后的磷主要以穩定的鈣結合態形式存在,顯著降低了磷的二次釋放風險。Ca/Fe-DWTR通過將不穩定的磷形態(如鋁結合態磷、有機磷)轉化為穩定的鈣結合態磷和殘渣態磷有效抑制沉積物磷釋放。生命周期評估結果表明,Ca/Fe-DWTR制備過程的環境影響較小,該材料以工業副產物為原料,既實現了廢棄物的資源化利用,又降低了制備成本,在缺氧及頻繁擾動的淺水湖泊富營養化沉積物修復中具有顯著應用潛力。

文章鏈接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1385894725104075

編輯:張勝花 審核:劉子元、徐志高 上傳:劉瑾 發布時間:2025-10-24