陳紹華副教授在Chemical Engineering Journal發表最新研究成果

作者:占偉

近日,我校杜冬云教授課題組在化工和環境工程領域權威期刊《Chemical Engineering Journal》(中科院一區TOP,IF=13.2)上發表最新研究成果:Dissolved humic substances-mediated electron shuttling unlocking nanoscale zero-valent iron reactivity inShewanella oneidensisMR-1 systems for enhanced Cr(VI) removal,其中我校資環學院碩士研究生何淑玉為論文第一作者,陳紹華副教授為論文通訊作者,中南民族大學為唯一通訊單位。

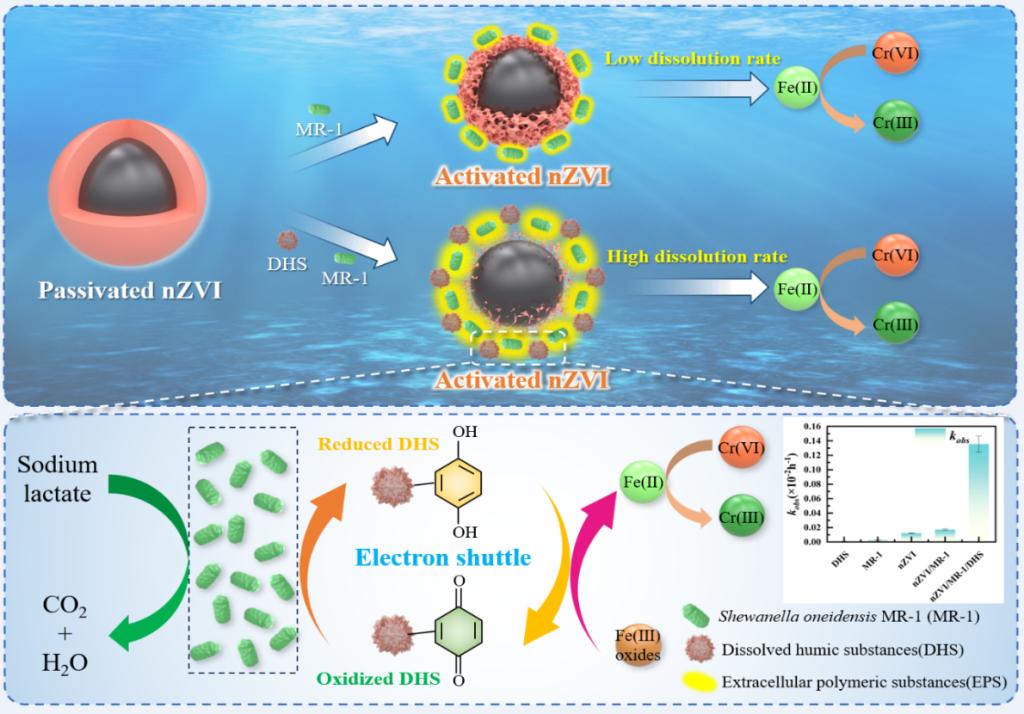

鉻及其化合物是重要的化工原料,廣泛應用于電鍍、制革、造紙、冶金和紡織等行業。生產過程中含鉻廢水的不合理排放或含鉻巖石礦物的自然浸出,會使其進入河流、湖泊及地下水,對生態環境和人類健康造成嚴重危害。納米零價鐵(nZVI)因比表面積大、還原性強和環境友好等特點,被廣泛應用于還原去除多種有機和無機污染物。它不僅能處理地表水中的Cr (Ⅵ),還可方便地對地下水中的Cr (Ⅵ)進行原位修復,是一種極具應用前景的含Cr (Ⅵ)廢水處理技術,受到廣泛關注。但由于n ZVI反應活性高,在使用過程中表面易鈍化并生成一層致密的鐵氧化物鈍化層,導致其活性急劇降低,降低了Cr(Ⅵ)的處理效果,限制了nZVI修復技術大規模的應用。

目前主要采用化學法改性nZVI來抑制鈍化層的形成,成本高、易產生二次污染。該研究則采用微生物方法來解決nZVI表面鈍化問題,即基于異化鐵還原菌可利用nZVI表面鈍化層中鐵氧化物為電子受體,將其還原成可溶Fe(II),以此解決nZVI在反應過程中表面鈍化問題,并利用天然環境中的溶解性腐殖質(DHS)為電子穿梭體進一步加速鈍化層溶解,從而長時間維持nZVI的活性。此外,生成的活性Fe(II)是一種較強的還原劑,可以繼續還原Cr(VI),從而實現水體中Cr(VI)的高效、快速去除。同時研究還構建了DHS的分子結構和Cr(VI)去除速率常數之間的定量關系。這項研究提出一種高效、低成本、環境友好解決nZVI表面鈍化層的新方法,應用前景廣闊。該技術通過微生物方法解決nZVI在實際應用過程中易鈍化的瓶頸問題,為推動nZVI修復技術的大規模應用奠定基礎。

該項研究得到了國家自然科學基金、湖北省自然科學基金創新研究群體等項目資助。

陳紹華副教授長期致力于重金屬廢水治理新技術、鐵基納米材料的設計及應用的研究工作,近年來在《Chemical Engineering Journal》《Separation and Purification Technology》《Bioresource Technology》《Chemosphere》等國際期刊上發表了一系列相關研究成果。

原文鏈接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S138589472506886X

編輯:葉恒朋 審核:劉子元、陳鵬冰 上傳:劉瑾 發布時間:2025-07-18