化學與材料科學學院張展教授課題組與中科院外籍院士、美國藝術與科學院院士、歐洲科學院院士Sessler教授合作,在新型超分子框架材料合成與性質研究方面取得了重要進展。9月8日,相關成果以Picric Acid Removal from Water using an Anion-Coordination-Based Supramolecular Organic Framework為題,發表在國際頂級學術期刊《美國化學會志》(J. Am. Chem. Soc.)(文章鏈接:https://doi.org/10.1021/jacs.5c12626)。化材學院碩士研究生韋輝齊為論文第一作者,吳臘梅副教授、Sessler教授和張展教授為通訊作者,我校為論文的第一通訊單位。

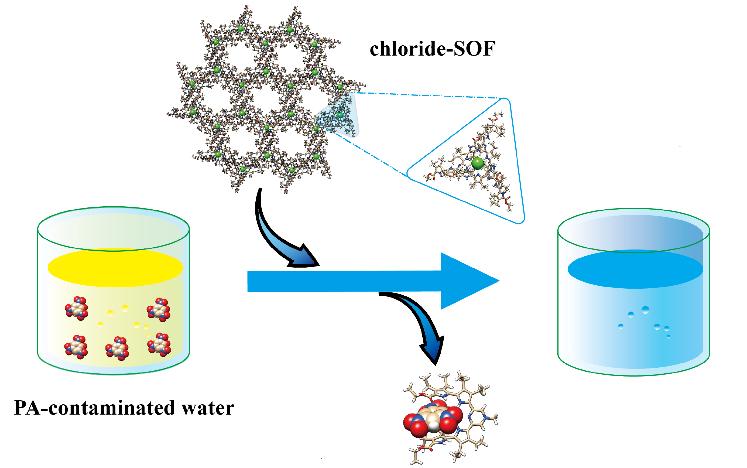

超分子框架材料高效去除水中苦味酸示意圖。化材學院供圖

超分子有機框架(SOF)材料具有結晶度高、可重復利用的優點,在氣體分離、分子識別、光催化等方面具有重要的潛在應用。在這些應用中,SOF材料依賴的通常是其多孔性質,材料的解構往往意味著功能的退化甚至喪失。張展教授課題組與Sessler教授最近的研究發現SOF材料的形變解構或可成為分子識別中的有利因素,合成了一種基于氯離子與柔性寡吡咯配位形成的SOF材料,即chloride-SOF。由于單個寡吡咯分子之間的多重相互作用以及二維蜂窩層的A–B–C型堆疊方式,結晶態的chloride-SOF表現出良好的熱穩定性,并在去溶劑化過程中仍保持其結構。該材料可以在接觸苦味酸分子時發生解構、釋放出單體,通過陰離子交換和適應性結構轉變對苦味酸分子進行包裹識別,形成形狀完美匹配的、多重相互作用的超分子絡合物,從而高效捕獲水中苦味酸分子。在這一機制作用下,chloride-SOF材料對水中的苦味酸捕獲效率可達99.99%以上,遠超一般的共價有機框架(COF)、金屬有機框架(MOF)及多孔有機聚合物等材料;經過該材料的處理,被污染水的苦味酸含量可從100 mg/L的濃度降至ng/L(ppt)級別。

張展教授課題組主要從事用于分子識別的有機分子籠、大環等超分子化合物與材料的合成及性質研究。近年來,其課題組在污染物去除(J. Am. Chem. Soc. 2025,ASAP)、硫醇識別(J. Am. Chem. Soc. 2024, 146, 3585–3590;Chem. Comm., 2021, 57, 1486–1489)、氟離子識別(Chem. Comm., 2023, 59, 708–711)、生物活性雙酸識別(J. Am. Chem. Soc. 2020, 142, 1987–1994)、醇類化合物識別(Chem. Comm., 2021, 57, 2772–2775)等方面取得了一系列研究進展。