藏族的酥油茶、漢族的漢服秀、土家族民歌《新龍船調》與擺手舞、哈薩克族的冬不拉彈奏表演……10月17日下午,我校南湖田徑場熱鬧非凡,第七屆民族文化交流節(以下簡稱“民大節”)正如火如荼地進行著。

第七屆民族文化交流節正在進行。黨委學生工作部 提供

本屆“民大節”為我校建校70周年校慶系列活動之一,由學生骨干訓練營承辦,結合黨史學習教育,以長征為主題,以長征路途為線索,將視角聚焦于長征路途中軍民魚水交融的民族團結故事,選取藏族、蒙古族、白族、哈薩克族、傣族、漢族、回族、黎族、彝族、土家族、壯族、維吾爾族、苗族等13個與長征路途、紅色故事相關聯的民族,講述民族團結故事、傳承紅色基因。

各民族美食展示。劉虹、狄廣源、楊可怡 攝

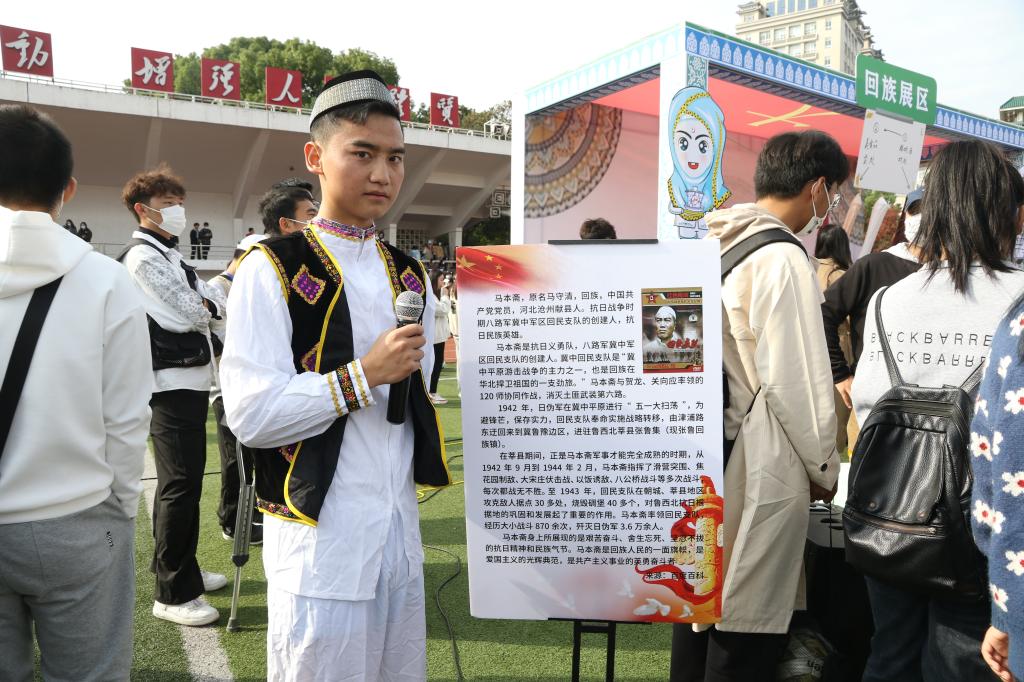

民大節現場活動豐富,集歌舞表演、美食品嘗、民族文化介紹、趣味游戲于一體。各民族展棚處活動展演負責人向大家介紹民族概況、飲食、傳統節日、風俗習慣等相關知識。除此之外,為慶祝中國共產黨成立100周年,此次“民大節”特別設立“紅色故事展演”環節,各民族展區紛紛講述本民族在黨的領導下與全國人民同心同行、團結奮斗,實現繁榮發展的感人故事。

“紅色故事展演”環節。劉詩詩 攝

下午13:00,南湖田徑場已人頭攢動。開場舞蹈《心聲》的舞曲一出,全場便響起雷鳴般的掌聲,舞者們身著金絲點綴的紅色藏袍,將“吉祥如意”的美好祝福融入舞步,最后以“唱著山歌給黨聽”作為結尾,現場觀眾的熱情被徹底點燃。

下午13:45,“民大節”正式開始。舞龍舞獅、扎染展示、現場書法、特色食物、樂器合奏……現場精彩紛呈,高潮迭起。到場師生們或試穿民族服飾,或打卡特色美食,或參與民族文化知識問答,或與展區同學伴著樂曲翩翩起舞,氣氛熱烈。

各民族文化風情展示。黎倩琳 攝

來自湖北工業大學的大二學生李曉彬特意趕到“民大節”現場感受各民族的文化風情,她同時也是湖北工業大學民族文化社的一名成員,現場豐富多樣的活動讓她眼花繚亂,“每個展區的同學都很熱情!”她扎著藏式發辮,身著藏族服飾在展板處與朋友合影留念,“還有蒙古族展區的奶疙瘩、苗族展區的以表達愛意為目的的‘咬手定情’,這些都特別有意思!”李曉彬表示,自己與同社成員此次來到“民大節”現場參觀,學習到了很多經驗,希望能夠以此為榜樣,促進民族文化社的建設與發展。

隨著一陣又一陣的叫好聲響起,蒙古族展區的小型“那達慕大會”掀起了高潮,其中的摔跤比賽更令許多同學駐足觀看、拍手叫好,來自體育學院的大三學生于振鵬表示:“感覺非常有野性,是力量與力量之間的競爭,看著很過癮。”

來自經濟學院的大四學生徐妍焱端著一碗米豆腐正準備拍照打卡,“味道很細膩、軟軟的。”她指了指苗族展區正在進行的“攔門酒”,“你們也一起來喝一些吧。”

而同樣來自經濟學院的大三學生陳丹妮則向記者展示了自己手上的“扎染”成果。在白族展區,負責扎染活動的學生正在向現場師生演示扎染流程,“選用棉麻布料并卷曲折疊,用細繩緊緊纏繞,如果想做出不同花樣也可以在布料中包裹進道具。”演示學生指了指手邊的彈珠,“用板藍根染液染色,促進暈染效果一般用染缸密封,我們也可以用塑料袋代替,最后再清洗,用固色劑固定顏色即可。”

師生體驗扎染、書法等技藝。狄廣源、楊可怡 攝

“之前沒有接觸過扎染,覺得很神奇,今天總算見識到它的‘真面目’了。”陳丹妮興奮地說道。

“啪嗒啪,啪嗒啪……”一陣富有節奏感的打擊聲吸引學生們前去觀看,黎族展區正在進行竹竿舞表演,來自管理學院的大二學生林源對此表示十分親切,“在我們海南,每年都會有大大小小的竹竿舞比賽,我們在跳舞時還會把竹竿抬起來,讓身子扭過去。”林源一邊說著,一邊還展示著手機里保存的“最大規模竹竿舞”吉尼斯世界證明,“現在還能回想起那時候的壯觀和快樂。”

“今年是西藏和平解放70周年,和平解放西藏的第一槍在金沙江畔打響,鮮艷的五星紅旗在此處飄揚……”藏族展區響起了激昂慷慨的講述聲,展區學生正在講述《金沙江十八軍渡口》的故事,向現場師生描繪中國人民解放軍第十八軍搶渡金沙江的場景。

“開拓進取,知難而進!”來自文學與新聞傳播學院的大三學生吳婷對講述者的這句話感到印象深刻,“很幸運我能出生在這片華夏大地,我們作為民大學子,更應勇擔使命,不負韶華,成為一名不負時代的強國青年!”

“此次民大節主題為‘莘莘同征?和合共生’,‘莘莘’象征著廣大的人民群眾,也代表著莘莘學子;‘同征’,象征著各族人民、各族學子攜手一起走過征途,展望未來;‘和合共生’闡釋了各民族在攜手同征的過程中形成的休戚與共、榮辱與共、生死與共、命運與共的共同體理念。”學生工作部部長李川國介紹:“從第一屆到第七屆,‘民大節’始終圍繞著促進各族師生交往交流交融的主題進行,不斷深化民族團結進步教育,弘揚各民族團結奮斗精神,鑄牢各族師生中華民族共同體意識。”

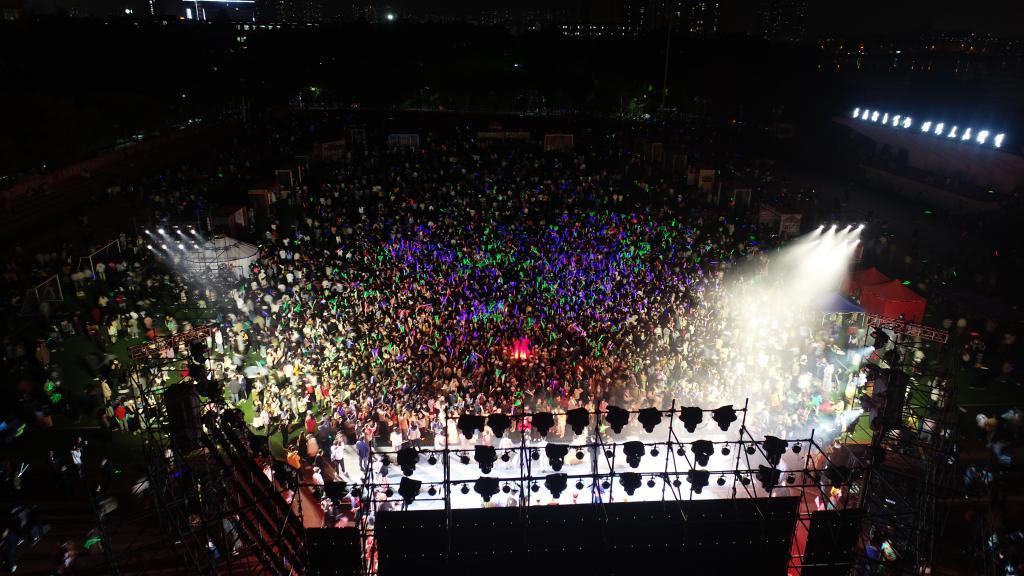

師生觀看晚會,載歌載舞。狄廣源 攝

當晚,作為“民大節”晚會的固定環節火炬傳遞,在最后環節掀起了高潮,參與白天展演的各民族學生依次傳遞火炬,最后13個民族火炬手一同點燃篝火,寓意薪火相傳,生生不息。

(編輯:劉虹 來源:黨委宣傳部)